-

L’Iran est un pays fourmillant de créativité, qui brandit l'innovation culturelle sur les écrans du monde entier tel l'étendard de la liberté intellectuelle flottant insolemment face au vent de la standardisation américano-occidentale de la pensée.

Le cinéaste Morteza Farshbaf vient d'y inventer le premier film à lire.C'est très pratique pour les sourds-muets. Les traducteurs aussi peuvent s'en donner à cœur joie avec les sous-titres et raconter une autre histoire s'ils le veulent. En effet, à moins de maîtriser la langue des signes en persan, personne ne pourra vérifier l'exactitude du texte projeté. Le style cinématographique choisi s'y prête admirablement bien puisque le film est non seulement dénué de paroles mais aussi d'action, ce qui permet de coller ce qu'on veut dans les mains gesticulantes des personnages principaux ou sur les longues images des collines iraniennes désertiques.

C'est donc, deuxième innovation, le premier film à dialogues variables, une œuvre résolument moderne entièrement livrée à l'interprétation de tiers inconnus, laissant une grande liberté créatrice aux sous-titreurs de tous pays. Avec Querelles, cette profession méconnue et trop souvent décriée vient enfin de recevoir la reconnaissance qu'elle mérite. Gageons qu'un festival montrant en parallèle les diverses versions européennes et asiatiques de cette œuvre devrait être un grand moment culturel où se mêleront sur les mêmes images la farce et la tragédie.Mais Morteza Farshbaf ne s'arrête pas là. Redoublant, que dis-je, triplant d'audace, il invente par la même occasion le théâtre de marionnettes sans marionnettes !

Le dénuement ainsi atteint permet de renouer avec les mises en scène les plus osées des séances nocturnes du Guignol du Luxembourg avant qu'on ne refasse la guitoune en faux art-déco couleur sapin défraîchi.

L'encadrement d'un pare-brise fait office de cadre de scène et les pare-soleils jouent les manteaux d'Arlequin en deuil. Peuvent alors se dérouler de longs plans-séquences en caméra fixe, typiques des esthétiques pré-cataclysmiques, que seules la pluie et l'apparition récurrente d'une bouteille d'eau viennent rythmer, comme autant de symboles des larmes refoulées d'un enfant triste ou d'une démocratie bafouée, métaphores évidentes de leur soif inextinguible d'amour et de liberté.L'histoire elle-même permet toutes les interprétations.

La trame de base est le voyage qu'Arshia entreprend avec ses futurs parents adoptifs, qu'il déteste parce qu'il ne sait pas encore qu'il est orphelin, mais ça lui passera, croyez-moi. Il imagine alors que leurs conversations ne sont que des querelles dont il est le sujet. Cet égocentrisme paranoïaque en dit long sur la représentation irréaliste que le réalisateur se fait de la vie de couple et ses projections personnelles sur le regard qu'un enfant porte sur les adultes. Le gamin les voit d'ailleurs essentiellement à travers un rétroviseur, limitant nécessairement cette vision à leurs yeux, ce qui renforce l'idée de confrontation absolue dans laquelle le réalisateur souhaite nous placer.

Arshia peut donc inventer les dialogues qu'il veut - et nous aussi - puisque son oncle et sa tante parlent avec les mains. Ici se place le looping le plus risqué de l'auteur : l'enfant se raconte une histoire différente des dialogues réels, qui sera à sont tour transformée par les traducteurs. Qu'en restera-t-il ?Tout est dit.

Querelles est une fable sur la non-communication, ses dangers mais aussi sa force créative. Il s'agit donc de cinéma expérientiel, permettant à chacun de vivre à son niveau l'expérience troublante de la reconstruction du non-dit en fonction de son propre passé. Une fois de plus, nous voilà spect-acteur.Mais là ne s'arrête pas le potentiel de lecture diversifié de cette œuvre digne de l'Oulipo.

En effet, le conducteur volubile doit en permanence lâcher le volant pour s'exprimer, et regarder son passager pour écouter. C'est là qu'un nouveau doute s'installe.

S'agit-il vraiment d'un film iranien, ou bien, déroulant son principe jusqu'au bout, Morteza Farshbaf ne nous laisse-t-il pas aussi le choix de la localisation ?

Car où trouver, en Iran, des routes suffisamment peu fréquentées pour tourner sans danger de telles scènes ou même les rendre crédibles ? Le spectateur-voyageur moyen sait pour avoir mille fois traversé ce pays que c'est impossible. D'ailleurs, il y longtemps qu'on n'y trouve plus de 405 grise surbaissée comme celle qui suit le 4X4 des héros pendant la moitié de leur parcours.

Certes, tous les hommes sont mal rasés et on y voit des silhouettes drapées de noir circuler le long d'une voie de chemin de fer. Mais sont-ce bien des femmes ? Seuls nos a priori nous poussent à le supposer puisque leurs visages ne sont jamais filmés. La suspicion de supercherie reste ici légitime, contrairement au gouvernement actuel de Téhéran. En outre, dans ce pays mal défini, jamais on ne voit de puits de pétrole ni de minaret et le coca y est en vente libre.

C'est clair. Un seul endroit sur cette planète réunit ces diverses conditions de tournage, que l'observation attentive des nombreux plans-paysages suffit à confirmer. Le film a été tourné en Lozère, en grande partie sur le Causse Méjean, pour les parties désertiques, et dans Les Corbières pour la partie montagneuse. Bien sûr, le vignoble manque à l'écran mais ce n'est qu'un effet spécial destiné à nous projeter en pays islamique.

Ceci explique le choix incompréhensible d'acteurs sourds-muets. Comme tous ses complices de l'Internationale du Film Anti-capitaliste*, Morteza Farshbaf a recruté ses comédiens dans la faune agreste locale, qui, évidemment, ne parle pas plus persan que Montesquieu à la puberté malgré qu'il en ait. (Seule occasion grammaticale de placer malgré que. J'en profite.)

Le spectateur-voyageur aura aussi reconnu l'Arbre du Chaos de Nimes-le-Vieux, auprès duquel l'enfant triste va régulièrement satisfaire un besoin qui n'est pas forcément celui qu'on croit, mais le cinéaste a suffisamment de pudeur pour laisser libre cours à notre sensibilité personnelle. C'est en tout en cas une preuve de plus de la délocalisation inavouée de cette production.

D'admirables panoramiques permettent ainsi d'éviter la sensation de théâtre filmé et reposent agréablement l’œil, fatigué par le ballet virevoltant des mains du couple, dont on se demande parfois si en plus, ils ne sont pas bègues (ou parkinsoniens).Saluons donc (il faut faire comme ça en langage des signes, la main tendue portée au front, à moins que ce ne soit chez les militaires, c'est pareil, ils appartiennent eux aussi à la Grande Muette), saluons donc l'audace du réalisateur qui, comprenant d'emblée le handicap culturel dont souffre le cinéma iranien quand la censure refuse de lui faire de la promotion gratuite, réussit le tour de force de réunir sur l'écran les arts fondateurs du 7ème art et de créer ainsi une nouvelle écriture cinématographique.

Celle-ci plonge ses racines dans l'universalité du silence, à l'instar de ma gomme qui s'appelle Reviens ou de ma femme qui s'appelle un taxi, c'est tout un, aucune ne répond jamais.

Morteza Farshbaf rejoint ainsi le club des avant-gardistes néo-aphones que sont Lucas Belvaux (38 Témoins) ou Michel Hazanavicius (The Artist), qui prônent le retour à l'image pure sans oser aller au bout de leur démarche, hélas, ce qui éviterait de nombreux dialogues insipides, bien moins parlants que le regard d'un cocker implorant une porte ou la mimique d'un bonobo quand Bérénice Béjo fait sa Jane en tailleur léopard au Zoo de Vincennes pour stimuler l'appétit des singes anémiques trop prompts à s'endormir devant les grimaces de Marcel Rateau qu'ils surclassent haut les lèvres dans ce domaine.

Bérénice Béjo dont ...(Suite en page 1, ici).Devez-vous courir voir ce film ?

La question se pose avec la lourdeur d'un avion présidentiel polonais dans les fourrés de Smolensk.

Tout dépend de votre imagination, de votre humour et de vos souvenirs d'enfance.

Si par exemple, vous avez perdu vos parents avant 10 ans et que personne ne vous l'a jamais dit, n'y allez pas, vous risqueriez un choc.

Si par contre vous savez d'expérience que la vie de couple n'est qu'une délicieuse suite de compromis et de choses dues, alors courez, la parodie joyeuse et tendre de Querelles ne manquera pas de vous faire glousser.A l'heure où je termine ces lignes, j'apprends que je n'ai rien compris. Ce film est en fait une critique acerbe mais déguisée du régime Iranien, dont les chefs cachent toutes les vérités, gesticulent pour rien, se querellent pour la possession des richesses et le droit à l'irresponsabilité, et pilotent la voiture carcérale d'un pays qui étouffe en restant sourds aux appels d'un peuple qui comprend tout et pleure, caché contre les arbres rares, ou au fond des tunnels noircis par les corps calcinés des victimes de leur conduite aveugle. C'est possible mais je ne vais pas tout réécrire pour autant.

C'est MA traduction de leur gestuelle !Pégéo, juste avant qu'une rédactrice de mode ne m'abrutisse de propos inconsistants

sur son prochain shooting à New-york au café Les Editeurs. votre commentaire

votre commentaire

-

En ce moment Le Bœuf est à la mode et pas seulement dans les navets. Simple figurant anecdotique dans El Chino, le printemps venu, il crève l'écran. Après Bovines et L'Hiver Dernier, on retrouve le somptueux animal, bientôt oscarisé au festival du Bois Sacré, en vedette pré-hominienne de Bullhead.

Fini pour lui les rôles de gentils.Il accède à ceux des vrais durs, des glorieux sanguinaires qui ont fait la légende du cinéma de M. Le Maudit au Silence des Agneaux. Cette fois-ci, il rentre vraiment dans le lard des costauds, il y va de toute sa viande, la vraie, la puissante, la riche, celle qui aiguise les appétits des financiers et rend les hommes si fiers des cornes qui jaillissent de leurs cerveaux étroits.Mais Bullhead, c'est avant tout la comédie romantique de l'année. L'histoire de la passion incroyable d'un bovin devenu homme par amour pour l'humanité en générale et pour une femelle inaccessible en particulier. C'est le mythe de Zeus et d'Europe renversé. Le divin taureau blanc devient Jacky, sublime bipède en chemise noire ; la lubrique fille d'Agénor prend les traits d'une Lucia affolée par ses désirs bestiaux. Ce sera d'ailleurs la seule référence politique claire - mais suffisante - de cette œuvre qui dénonce les dérives d'une Europe soumise aux dictats des lobbys pharmaceutiques représentés ici par des mafiosi plus répugnants que les égouts crevés d'un abattoir un jour de canicule. On retrouve bien là le cynisme de l'internationale anarcho-cinéphile déjà pointée dans Le Havre et El Chino ! Sous couvert de psychodrame policier, Michaël R. Roskam signe ici en toute impunité un nouveau pamphlet anti-libéral. C'est vraiment scandaleux en cette période de vaches maigres où même la Fox est contrainte de produire des films à moins de 40 millions de dollars !

Comédie donc, romantique certes, zolienne en outre, mais engagée de plus. Ça fait beaucoup. Engagée par qui, d'ailleurs ? (Oui, les locutions adverbiales interjectives sont elles aussi à la mode dans les discours politiques, entre autres.)

Difficile de le savoir pour un film issu d'un pays insoluble où les langues sont chargées d'a priori jusqu'à la gueule, celle des canons qu'on descend plutôt que de les pointer, ce qui rend les habitants si flous qu'ils se croient tous étrangers.

On suspecte cependant la Fondation Nicolas Hulot, le trublion verdâtre qui cascade en auto-bronzant parce qu'il le vaut bien, d'avoir financé cette apologie de la biochimie et des cocktails d'hormones, si propices à l'apaisement des mœurs et à la hausse de l'audimat lorsque des hommes sandwichs à roulettes traversent les prairies françaises où les vaches ruminent, impassibles et charmantes, sur les fautes de syntaxe des commentateurs qui nous les broutent en hélico.Tout commence par un trou de balle dans une BMW. C'est en soi un non-évènement tant cela semble être la vocation de cette marque dont le logo hésite entre la mire d'une lunette de tir pour policier éméché et la décoration pragmatique d'une lunette de WC pour gendarme pressé.

« Un trou de balle ? Je dirais même plus, deux trous de balles ! » rétorque David, l'un des deux Dupontd du maquillage de voiture volée. Et c'est bien là le problème, le deuxième trou est retrouvé dans le corps refroidi d'un agent des stups, à un endroit suffisamment incongru pour lui assurer la paix éternelle et la fuite de gaz permanente.

Ire des collègues et début des ennuis pour ce petit monde paysan accroché à ses traditions, sa rudesse de langage (surtout en Flamand sous-titré), ses mœurs de mammifères sans complexes et son repli identitaire. Ici, foin des manières ! Le pot belge s'y vide comme une bière bien fraîche – où souvent il entraîne – cul sec, pour ne pas laisser de trace, d'un trait d'union entre les bovins et les hommes, ces deux sympathiques lourdauds qui suent, ahanent, pataugent et trompettent en vain leur désespoir absurde pour qu'engraissent sans fin les portefeuilles en vachette surfine des actionnaires anonymes et aveugles, les fameux triple A.Très vite l'intrigue se perd dans une recherche folle du trou de balle perdu à laquelle participent divers personnages dont le grotesque permet de faire du héros, par contraste, le seul être vraiment sain malgré sa démarche taurine et son regard trouble à la Christophe Lambert.

On retrouve par exemple des trafiquants recrutés dans la faune agricole locale (un type de casting déjà pratiqué dans Le Havre, tiens, tiens!) qui s'amusent à se faire peur à coup de brushing version Franck Michaël dans des décors pelucheux, ou dégustant un bœuf mironton à peine tiède en faisant des grands slurps dans des auberges si défraichies que Emmaüs n'en voudrait pas pour cantine.

De temps à autre apparaissent une fliquette hystérique et un inspecteur homophile dont la perversité ferait crever d'envie un agent du fisc en chaleur. Ils ne servent qu'à mettre en lumière la délicatesse masquée, confinant à l'impuissance, du héros au regard porcin. (Mais on a les yeux qu'on peut, comme disait ma grand-mère en lampant son bouillon anémique.)

La caricature la plus ambigüe est celle de Diederik, l'ami-ennemi de Jacky, l'homme qui ne choisit jamais, obéissant par habitude, traitre par nécessité, perdu dans sa recherche inassouvie de reconnaissance, de sécurité, d'existence anodine et d'amours inavouables. Incarnation de la lâcheté maigrichonne, il a le regard faux et le pas hésitant du looser détestable. Il vacille sans cesse, équilibriste maladroit en permanence au bord d'une vie sans relief, honteux comme un politicien pleurant silencieusement le sacrifice de sa gourme sur l'autel du pouvoir, sans qu'affluent les pots-de-vin escomptés ni les baisers furtifs des goulus ambitieux. Le personnage serait presque une imposture tellement ses épaules sont étroites et sa lippe molle, surmontée d'une moustache semblable à une crise d’acné mal soignée dans laquelle se collent des restes de soupe rance. Heureusement, Jeoren Perceval a la tendresse des grands acteurs pour les maudits et les ignobles. Il en fait un personnage étouffant d'amour refoulé qui finit par nous émouvoir.

Enfin, grâce à un tour de passe-passe incompréhensible, les Dupondt de la mécanique deviennent commentateurs sportifs et, le visage maculé de cambouis pour passer inaperçus et éviter les coups de corne, ils se relaient pour commenter en direct le spectacle nocturne d'une corrida belge appelée « Fête du Bœuf en Rut », spectacle unique au monde qui n'est pas sans rappeler une certaine finale de coupe de monde de foot que nous perdîmes sur un coup de tête.Dans cet univers machiste et glauque, Jacky demeure le seul grand romantique.

Il aime les bêtes. Il sait que l'homme peut encore apprendre de la nature à condition de rester humble et d'humeur folâtre, de savoir se fondre au milieu du troupeau dont il est le gardien, partageant son sort, ses joies, ses peines et son manque de vitamine D.

Alors il se dépasse, il devient grand, il devient beau, auréolé de bonté, de sagesse et de force tranquille, aussi majestueux qu'un coucher de soleil se reflétant dans les yeux baignés de pure tendresse des vaches, qu'ourlent des cils si long qu'une starlette s'est pendue, des cils si longs qu'il faut leur pardonner. Oui, l'homme se remplit alors de l'indicible joie de vivre qu'on trouve dans le regard plein d'amour d'un veau face à la mort lorsque, se mirant une dernière fois dans la lame étincelante du boucher qui s'approche, l'animal semble dire à son reflet : « T'as d' beaux yeux, tu sais. »*Et c'est ainsi, par amour de l'amour, par tendresse pour ces bêtes dont il partage la vie que Jacky, extrémiste de la symbiose paysanne, teste sur lui les hormones les plus vaches, se fait émasculer pour éteindre son agressivité et cultive ses muscles comme d'autres font du gras ; parce qu'il est dans la viande, tout simplement, dans la viande jusqu'au cou, jusqu'au cœur.

Ah, l'amour ! Quel ennui quand les femme sont parties jouer les coquettes en ville et que les hommes n'ont plus que des seringues à mettre au cul des vaches, pauvre ersatz sans joie de jouissances regrettées.

Ah, l'amour ! Quelle erreur dans cet univers d'hommes où les couilles ont quatre roues motrices, où seul le muscle compte, muscle souple et soyeux que nulle testostérone ne doit jamais durcir, sinon c'est écœurant en bouche.

Ah, l'amour ! Quelle vacherie ! mugit dans son étable, la vache qui rit quand Jacky s'amourache et gémit sur la table.

Alors le bœuf humain se rebelle !

Il prend le taureau par les cornes et des hormones en pagaille. Il se fait Minotaure et Pégase, déploie ses ailes encore fragiles et quitte le labyrinthe de ses tourments injustes. Il traverse la frontière de la langue et fonce vers son aimée, maladroit et timide, aussi violent que vulnérable, bouleversant de tendresse inavouable, et d'autant plus dangereux. Attention, brave gens, la bête s'est libérée, elle sillonne vos avenues, la corrida humaine peut enfin commencer !Tout est dit.

Le héros désaimé est condamné à l'abattoir, il ne lui reste plus qu'à prendre un dernier ascenseur, celui qui mène à l'échafaud.

Jacky, taureau blanc déguisé en dieu grec, aborde les rivages de Sidon (en fait un appartement en surplomb du port de Liège pour des raisons de cohérence linguistique mais personne n'est dupe !) afin de séduire son Europe par la ruse. Mais n'est pas Zeus qui veut et la belle est rebelle, quoique dotée d'une poitrine débordante de vitalité mal contenue, susceptible de réveiller la fertilité d'un eunuque vieillissant, d'accueillir une tripotée d'enfants mal élevés, voire de servir de mascotte à la Fête du Bœuf en Rut tant il est vrai qu'elle rend à elle seule la chose possible.

Cela ne suffira pas. Les hommes sont tous de bêtes et les femmes des esthètes.

Comment s'aimer alors ?Courez voir ce film. Matthias Shoenaerts le bien nommé y est époustouflant. Il nous montre que les plus beaux cœurs sont parfois contenus dans des corps monstrueux dont les âmes méprisées et sevrées d'attention n'attendent qu'un geste, un regard de tendresse pour oser dévoiler leur trop plein de passion. Faute de quoi ils en meurent. Parfois ils nous massacrent aussi.

La révolte des doux n'est pas la moins dangereuse, seulement un peu plus rare.Pégéo, quelques jours avant d'aller choisir mon prochain équarrisseur.

* Honteux de ce plagiat, Jean Gabin ouvrit une ferme modèle

après la guerre alors que les veaux le boudaient à l'écran. votre commentaire

votre commentaire

-

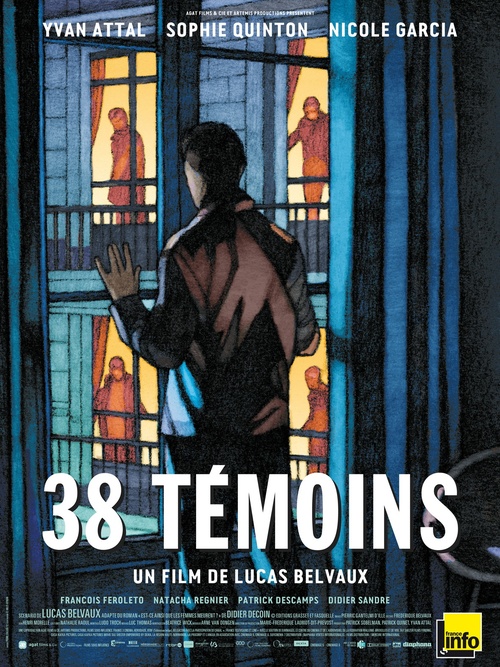

Quoiqu'il s'en défende avec une retenue bien compréhensible car c'est involontaire, Lucas Belvaux vient de réaliser ici une œuvre annonciatrice des futurs films interactifs.

Dès le générique et pendant longtemps, il ne se passe rien. Yvan Attal se tait avec une justesse de ton océanique qui nous laisse sans voix.

Soudain, il parle à son amante endormie qu'il n'ose réveiller tellement elle est belle. On regrette qu'il ne se taise car on aimerait profiter en silence de cette jeune beauté avant qu'on ne l'arrache au sommeil, si fraiche et si confiante, si pure et si fragile que le regard suffit à s'en remplir le cœur, le souffle retenu et les lèvres entrouvertes, pour que pas même un souffle, ne serait-ce sur l'écran, ne vienne la perturber, de peur qu'un froncement infime ne ride la peau de gourmandise offerte qu'abandonne à nos rêves l'envoûtante Sophie Quinton.

Mais non, lui, il faut qu'il parle, juste à cet instant, le rabat-joie !

Sa voix monocorde n'est qu'un bruit blanc à peine plus dérangeant que celui d'un crachin normand, bien moins intéressant que le roulement des galets sur les plages du Havre lorsque la mer est étale, mais ça suffit pour nous sortir de notre torpeur romantique. On se souvient alors qu'il aurait dû se passer quelque chose depuis le temps. Après tout, on est au cinéma, pas à devant un verre d'eau à chercher la tempête annoncée.

Et puis non, rien de se passe. Louise se réveille, lumineuse et vivante sous le regard éteint de Pierre.

On aimerait la suivre, dans les rues glacées encadrées de béton où pas une âme ne vit, qui forment le cœur du Havre. La suivre sans la frôler, de loin, pour le simple plaisir de voir les façades sans joie s'évanouir à son passage avant qu'elle ne nous laisse, plus seuls que jamais, tituber en souriant de l'ombre à la lumière, ou bien glisser lentement dans l'oubli et la peur, ces deux parois lugubres de notre quotidien.

Quelle agréable manière ce serait de filmer le silence et la solitude !Raté. Lucas Belvaux laisse s'échapper la Belle et revient sur la Bête qui rumine immobile la honte qui lui bouffit les yeux.

Las, on peut se rendormir tranquille. Rêver peut-être. On sait que pas un cri, pas une parole, pas un geste furtif ne viendra déranger notre affalement passif. Le visage sombre de Pierre a l'expression absente des carpes empaillées aux yeux couverts de poussière. On en est presque jaloux.Tout est dit.

Ou plutôt rien.

A quoi bon ? Filmer le vide et le silence est aussi périlleux qu'une plongée en apnée dans la fosse des Mariannes, rares sont les survivants, même chez les spectateurs. Autant vouloir sonder la noirceur de nos âmes sans faire confiance à Dieu ni prévenir qui que ce soit, c'est un coup à disparaître dans l'indifférence générale.Alors non, on refuse, on se rebelle dans son fauteuil en peluche. Le spectateur moyen, M. ou Mme. Tout-le-monde, reste engoncé dans la mollesse du velours élimé, bien à l'abri dans la noirceur tombale où nous a entrainés le réalisateur, où l'on se sent si protégé des souffrances d'ici-bas.

Ah ! qu'il est confortable d'attendre ainsi la fin, le retour des lumières de la délivrance ; un œil terne à moitié ouvert cependant, on ne sait jamais, dès fois que Sophie Quinton dévoile encore une épaule nue, on peut rêver, ce serait toujours ça de pris pour croire encore au septième art.Dès lors, 38 témoins secoués par un policier taiseux et une journaliste scrupuleuse face au scoop (on frise l'oxymore, je sais) pourront bien s'agiter sous le nez d'un procureur bourré d'humanité (second oxymore, ça devient absurde), on ne nous y prend pas. On veut notre part de silence. La salle est mûre pour s'emparer du film.

« Qu'ils se taisent ! » a-t-on envie de hurler. « Puisqu'on a payé notre droit au néant, laissez-nous en profiter. Ce n'est pas au bout d'une heure d'engourdissement qu'il faut songer à nous réveiller. Pitié ! Laissez-nous savourer pour une fois le sommeil des justes : ce n'est pas tous les jours que l'on peut déguster en paix la lâcheté et la honte sans remords ni lendemain. »

Ce serait d'ailleurs peut-être la seule critique à faire à Lucas Belvaux. Le réalisateur, sans doute happé par son sujet, a lui-même manqué de courage ou de vision. Il n'est pas allé au bout de ses choix artistiques.

Pourquoi tant de dialogues ? Pourquoi tant de mots ?Ah ! Quel beau film c'eut été sans la moindre parole. Pas un film muet, non, de la vraie vie aux lèvres closes. Celle des voisins qu'on ignore, des passants qu'on dépasse sans les voir, de tous ceux près de nous qui trépassent, délaissés et soumis, dans le cœur glacé des villes où règne la paix et l'ordre.

Soyons fous ! pense alors le spectateur de plus en plus impliqué. Imaginons ces personnages n'ouvrant jamais la bouche, si ce n'est pour bailler. Imaginons des frères humains dont le regard suffirait pour se comprendre, se transmettre leur volonté farouche de mutisme, leur peur de s'avouer en vie et d'admettre la mort. Même pas d'intertitres, nulle explication, nul mot, fusse-t-il seulement lisible au détour d'un journal, d'un livre ou d'une affiche trainant sur un coin d'écran.

Juste le silence des êtres, la lumière des paysages industriels, les perspectives urbaines sans débouché, les décors intimes rassurants ; juste le son des objets, du vent, de la mer, le cri des mouettes et peut-être, tout à la fin, le hurlement d'un chien, comme celui d'une victime refoulée dans nos mémoires sans fond, un truc à vous dresser le poil sous vos vêtements soyeux, à mettre le velours du fauteuil en émoi.Alors là, oui, ça vaudrait le coup. Là, on mesurait la profondeur réelle de notre obscurité, ce trou noir où disparaissent les cris les plus atroces et les images les plus ignobles, là d'où surgit soudain un effroi si terrible qu'on en reste interdit. Ça, ce serait mémorable !

Un bon moyen de réparer l'outrage fait par le réalisateur au silence est de devenir le spectateur interactif dont rêvent certains cinéastes en panne d'inspiration.

Cessez d'être passif et adaptez le film à la hauteur de vos exigences !

Exemple.Munissez-vous de bouchons d'oreille ou mieux encore, écoutez la bande-son de Le Cours des Choses*, qui, à bien y réfléchir, est un pendant assez joyeux à ce film.

Fermez les yeux chaque fois qu'un personnage parle car ça le défigure et il perd en présence. (Demandez à votre voisin moins audacieux de vous donner un coup de coude pour prévenir quand les rouvrir. En plus, ça vous fera rencontrer du monde, c'est formidable !)

A la place, imaginez l'échange muet qui devrait avoir lieu ou, si c'est un monologue, le regard du héros s'il pensait en silence. Ce sera beaucoup plus parlant et vous plongera encore plus profondément dans votre conscience personnelle du drame. Vous verrez, c'est une excellente préparation à l'explosion cathartique finale recherchée par l'auteur.

Ne rouvrez les oreilles que vers la 95ème minute, quand la meute, pardon, la foule silencieuse des juges anonymes et sadiques des donneurs de leçon se rassemble nuitamment pour lyncher leurs égaux dévoilés.Et là, dégustez. Dégustez en avant-première et sans l'accord du réalisateur l'avenir du cinéma. Celui dont vous êtes co-auteur, co-acteur, dont vous êtes le spect-acteur. Celui qu'on arrête de consommer pour le vivre, pour l'habiter réellement, en acceptant d'être dérangé par soi-même, de participer volontairement à ses bouleversements intérieurs, parce que ces secousses salutaires sont peut-être la seule raison d'être de l'art et sa grande différence avec l'industrie.

C'est un peu effrayant mais totalement jouissif.

Comme la vie.

Silence.

Les hommes tournent.Pégéo, un jour que j'avais fait peur à mon psy.

* Le Cours des Choses des géniaux Peter Filchi et David Weiss,

1987, T&C Film,

avec Zack Poubelle et Mat Lamousse dans leurs propres rôles. votre commentaire

votre commentaire

-

Oslo 31 août, 00h01. La vie bat son plein et la ville est sans joie. Des hommes pas encore sûrs de leur maturité entrainent de jeunes étudiantes dans des bars passés de mode, tandis que leurs amours de jeunesse se résignent à vieillir, les hanches stériles ou trop larges. Personne ne danse mais la bière dilate les pupilles et assouplit la démarche. C'est un début.

La quiétude fait office de bonheur. Oslo est en fête puisque rien ne se passe.Dit comme ça, on pourrait penser à un film intitulé L'Ennui réalisé par un descendant de Zola un jour qu'il pleuvait sur Hiroshima.

Heureusement le réalisateur, Joachim Trier, a l'optimisme glacé des survivants du Maelström qui, s'étant échoués dans la neige, se relèvent en souriant, les narines brûlantes et le sourire congelé, parce que dans quelques mois, le soleil de minuit brillera ailleurs que dans leurs rêves héroïques.

Il opte pour la comédie légère qui commence par le baptême d'Anders, de retour parmi les gens sains à défaut d'être en vie.

Tôt le matin, il enfile un blouson imperméable avant d'aller planter des pierres au fond d'un lac. Une idée si ludique qu'il en rit à gorge déployée et manque de se noyer.

On sourit presque. C'est un début.

On a connu des méthodes de désintoxication plus douces mais au pays du bain glacé c'est presque une faveur de le faire en été.Comme disait Rimbaud, Je est Anders. Cette altérité serait un atout pour draguer, si les rêves d'anticonformisme de sa génération ne s'étaient essoufflés dans des rébellions perdues au profit d'une indifférence réussie.

Anders décide alors d'aller voir en ville si les filles sont belles et Oslo toujours triste parce Na ! (Ce qui veut dire « Je vous emmerde mais je reste poli ! » en Norvégien, on admirera la concision de la langue).Dans une scène délirante, où, portant le masque d'un avocat général figé dans un crise de colique difficilement contenue, il refuse le travail rédempteur par une critique jubilatoire de la modernité journalistique, Anders montre son vrai visage de pince-sans-rire avec une conviction telle que seul le rédac' chef sourit. C'est toujours un début.

Certes, la pauvreté scolaire des sous-titres approximatifs rend peu compte de la moquerie libertaire du jeune journaliste en manque de combat depuis que les femmes de ménage ont remplacé les gladiateurs dans les arènes télévisuelles où le sang ne coule plus que dans les émissions pour enfants.

J'avoue avoir cru un instant que Joachim Trier déviait de sa ligne pour plonger dans le drame zolien précité. Mais c'est sans doute moi qui broie du noir depuis que j'ai relu La joie de vivre*.

Heureusement, dans la salle d'à côté le public semblait plus réceptif à l'humour discret que dans celle où j'étais mais peut-être qu'on y passait Le Mécano de la Générale.Il est vrai qu'au-delà de la barrière linguistique, les clés de lecture de ce film sont aussi tordues que l'âme d'un trader philanthrope. On sait, par exemple, que c'est une parodie, uniquement parce que les filles les plus sexys osent porter des culottes petit-bateau rosâtres et distendues, que les tramways ne déraillent pas même en accéléré, que les pneus hurlent en silence et que les hommes sont lâches quand les femmes en fleur offrent leurs lèvres tremblantes sur un balcon enrobé de pénombre. C'est peu, même pour un début.

Dans la salle mitoyenne, Buster Keaton se tait mais n'en pense pas moins, il n'y a qu'à voir son visage de marbre.Avec Oslo 31 AOÛT, Joachim Trier remet la déchéance et la drogue à leur place légitime, tout en haut du Panthéon de l'humour noir, rayon extravagances ordinaires et autres billevesées métaphysiques, celles qui rendent supportable la facétie inhumaine des divinités monothéistes envers leurs créatures, dont elles se repaissent avec la goinfrerie d'un ogre assoiffé de sang impur.

Seulement voilà, dans un pays où chasser la baleine et faire trempette dans une mer d'hémoglobine est plus jouissif que de reluquer BB alanguie sur la plage dans l'attente du guerrier venu goûter le repos mérité, et même plus excitant que de rêver à la bouche sensuelle de Bérénice Béjo s'entrouvrant comme une fleur prometteuse et lascive sur un baiser gourmand de prêtresse tantrique à l'aube de l'extase mystique ; dans un tel pays, le rire ressemble à un hoquet contenu, très loin des gracieux éclats de rire franchouillards formatés par la machine-à-décerveler-avant-la-pub, qui flatte nos pensées amoureuses et nos désirs mammifères à coup d'assurance vie et de serviettes hygiéniques.

Le film friserait le drame existentiel si le burlesque scandinave, à base de å de ø et de grr, ne venait régulièrement soulever le délicieux linceul d'ennui qui recouvre cette œuvre tel une aurore boréale cachée par la brume, une allégorie typique du comique des sagas nordiques, si agréable à déguster un crâne rempli d'aquavit à la main. (Ce qui manque furieusement au comptoir des cinémas MK2, mais depuis la polémique sur les abattages rituels, ils se méfient.)

Moi-même, qui ai goûté au grotesque du suicide, à la joie insoutenable de la dépression et à l'hilarité incontrôlable des amphétamines, j'ai tout juste pouffé aux scènes les plus caricaturales. Tout est dit.

Dans ce film, jamais on ne rit à moins d'avoir une rage de dents et de la codéïne en intra-veineuse sous la main.

Mais alors, de qui se moque-t-on ? me demandez-vous avec l'impatience des enfants du tiers-monde devant la vitrine d'une boucherie végétarienne.

De la mort ? De la déchéance ? De la solitude à la mode dans les rangs des cyniques hellènes faisant la queue devant le musée d'Apollon ? (Je vous en prie, restez décents.) De l'impuissance de l'amour face aux écrans glacés où tout s'exprime sans se vivre ?

Que nenni ! Ces clichés éculés (un cliché est toujours éculé, sinon c'est un truisme apocryphe), ces clichés éculés eussent été de trop faciles sources de franche rigolade et de saine auto-dérision, bien trop banales pour Joachim Trier.

Non, c'est à Oslo, cette ville à la fougue pudique, si exubérante de silence excessif que les plus de quarante ans la fuient, l'été, en compagnie des enfants, pour la laisser en proie à la frénésie débordante de trentenaires à la lubricité feutrée et aux révoltes avortées ; c'est à cet Oslo-laid-là que le réalisateur s'attaque pernicieusement sous l'apparence d'une apologie du silence et de la vacuité.

Ah Oslo ! semble hurler Joachim Trier comme un chien bafouillant devant sa gamelle vide. Ah Oslo ! Comme tu vibres, ô ma sœur, comme tu vibres d'ennui, l'été, quand la neige fait défaut, que les seringas pleurent et que les hommes s'isolent dans les bras mortels des héroïnes brûlantes.Courez voir ce film. Il vous donnera envie de rire et de relire Rabelais, ne serait-ce que pour vous assurer que vous êtes toujours en vie, que les filles sont câlines et les hommes vigoureux, que le café est fort quand il est vraiment bon, que le sang de Bacchus coule encore dans nos veines et que ses chants résonnent dans nos âmes poétiques.

Courez voir ce film et puis rentrez chez vous mettre une taloche à vos enfants avant de les serrer dans vos bras, au moins ça fera un contact, une preuve d'intérêt et qui sait, un frémissement d'échange avant que leurs veines ne charrient l'eau glacée des rêves assassins.

Ce serait un début.

Celui que Anders n'a pas eu.

Pégéo, un jour que le giros était particulièrement fade.

* La joie de vivre, d'Emile Zola,

avec Pauline Quenu dans son propre rôle. votre commentaire

votre commentaire Suivre le flux RSS des articles

Suivre le flux RSS des articles Suivre le flux RSS des commentaires

Suivre le flux RSS des commentaires

La réalité est la face cachée de l'absurde

Twitter

Twitter del.icio.us

del.icio.us Facebook

Facebook Digg

Digg Technorati

Technorati Yahoo!

Yahoo! Stumbleupon

Stumbleupon Google

Google Blogmarks

Blogmarks Ask

Ask Slashdot

Slashdot

Querelles

Querelles