-

« N'est pas Corneille qui veut », lançait Racine à son producteur Louis Legrand tout en lorgnant Titus d'un regard porcin avant de jeter son dévolu sur Bérénice (La Reine de Palestine, pas la Béjo*, aux yeux d'une si sombre beauté qu'un empereur s'y perdrait sans remord).

Dans Le Cochon de Gaza, Sylvain Estibal renoue avec la tragédie antique en la replaçant toutefois dans un contexte politique actuel, ce qui lui fait perdre en crédibilité. Qui pourrait en effet imaginer que, de nos jours, l'idéologie et la raison d'état peuvent encore empêcher les hommes de faire des affaires et les femmes d'en avoir ?

Selon les statistiques de l'ONU, le XXIème siècle sonne le glas des conflits utérins et la hache de guerre est définitivement enterrée sous les décombres des palais de Bagdad. C'est vous dire les progrès effectués depuis l'époque où Ajax célébrait l'Aïd devant Troie.Jafaar n'était qu'un pêcheur pauvre, il va devenir un pauvre pécheur un jour que Dieu était d'humeur taquine.

Ayant maille à partir avec un cochon vietnamien venu aux bains en Terre Sainte, son bon cœur l'entraîne à lui donner asile sur son chalutier en attendant de l'exfiltrer de cette bande de Gaza refermée sur elle-même telle un trou noir se regardant dans le miroir au point de snober la communauté internationale et interdire les régates humanitaires, preuve de l'ostracisme d'une population trop fière de sa disette endémique pour s'ouvrir à la gastronomie occidentale. Même l'ONU, pourtant prompte à aider les réfugiés de bâbord comme de tribord, refuse d'accueillir le suidé naufragé, trop occupée qu'elle est à construire des écoles avec des sacs de riz.Heureusement, pour les israéliens - sans qui la vie dans le désert serait aussi morne qu'une plaine wallonne après le passage de l'Empereur et Ur-i-Salem, la ville de la paix, un simple cimetière de martyrs, saints, prophètes et autres fiers-à-bras pré-apocalyptiques dont on pourrait vendre avec profit les reliques et autres produits dérivés aux touristes asiatiques avec le même succès que les Tours Eiffel clignotantes fabriquées par leurs enfants dans des centres d'esclavagisme climatisés - heureusement donc, pour les israéliens, et bien qu'ils aient tué le veau d'or depuis des siècles, dans le cochon tout est bon, à condition toutefois qu'il garde ses pantoufles et mette sa petite laine quand il sort, on ne sait jamais, dès fois qu'il s'enrhume au vent mauvais d'une roquette ou d'un chasseur-bombardier en rase-mottes, parce qu'il faut bien que les militaires, ces grands enfants, laissent exploser leur amour de la farce lorsque la chair est faible et les chèvres rétives. (Ça y est, j'ai retrouvé la touche point.)

Ainsi se renoue l'ancienne alliance sémite qui fit la joie de Nabuchodonosor à l'époque bénie où Ishtar hésitait entre la guerre et l'amour, ce qui laissait encore une chance à l'humanité. Mais je vous parle d'un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître. Depuis, les enfants du tiers-monde ont dévoré les murs des écoles made in ONU, tandis que s'écroulent ceux des nôtres, aux frontons desquelles Marianne s'étiole dans sa robe d'espérance rongée aux mites par les nouveaux aristocrates du bâtiment et de la télé réunis.

A court d'argument, Jafaar décide de frapper un grand un coup et embrasse le métier de martyr, très en vogue parmi les jeunes de la gazouillante cité gazaouie frappée par le chômage et la désolation, ce qui leur permet de s'éclater une bonne fois pour toute et montrer ce qu'ils ont dans les tripes. L'accès à cette profession de foi se fait sans diplôme, ce qui leur va à ravir puisque l'ONU n'a toujours pas retrouvé les plans du lycée qu'elle doit bâtir avec les stocks de corned-beef périmé qu'elle vient enfin de recevoir.

Malheureusement pour le héros, son cochon lui joue un tour à sa façon et le martyr du pauvre pêcheur se prolonge ad vitam eternam. Avec deux femmes sur les bras, l'une plus belle que l'autre, et la bourse toujours vide, une vie de galérien s'annonce et l'horizon bouché par le mur de la honte n'en devient que plus sombre. Fuyant ce que d'aucuns prendraient pour le paradis, il finit par atteindre sa Terre Promise et s'aperçoit qu'elle ressemble furieusement à sa terre natale. Tout est dit.

L'humour de Dieu est inhumain, les juifs en savent quelque chose.On peut regretter que le jeune réalisateur ait cru bon d'employer un ton si grave pour un sujet aussi dérisoire et divertissant que l'incompréhension entre les peuples. C'est pourtant une source inépuisable de quiproquos dont le boulevard raffole et qui, pour tout auteur qui se respecte, est généralement propice à extirper de grassouillets glapissements rigolards des bedaines ceinturées de cholestérol des peuples bouffis d'arrogance gastronomique grâce à l'ingurgitation quotidienne de cette gâterie crémeuse appelée financier.

Le cochon est extraordinaire de présence et de précision. Il se délecte de vers d'Alexandrie sans bafouiller ni baver, et déclame, avec des grognements extraordinaires de justesse, d'émouvants monologues dans lesquels s'expriment les dilemmes cornéliens d'un Horace des temps modernes sur l'opportunité d'un sacrifice dont seules les victimes sont dignes, mais qui régalera les panses déjà trop rebondies de leurs bourreaux applaudissant l'éventration de masse depuis les loges d'honneur des arènes révolutionnaires, où ils se vautrent en compagnie de tyrans moustachus et de démocrates libidineux.

La police et l'armée jouent leur rôle avec la subtilité qu'on leur connait, notamment dans les télénovelas brésiliennes sponsorisées par des remèdes contre l'arthrose, dont Jafaar fait d'ailleurs commerce en cachette des autorités. Le scénario a beau nous faire croire qu'il s'agit de sperme de cochon, ce n'est pas le sourire gourmand de Myriam Tekaïa recevant l'offrande fertilisante d'un Sasson Gabay plus idiot que nature avec un regard aussi innocent qu'un ciel d'hiver sibérien sous le soleil, ou les ondulations lascives de la chevelure de Baya Belal lorsqu'elle fait sa coquette, qui peuvent faire oublier le goût amer que laisse cette publicité déguisée.

A l'instar d'une Cléopâtre de bazar, ce petit bijou de cynisme a reçu un César mérité, tandis qu'à la charcuterie du cimetière** les rombières reprennent de la cervelle en gelée tout en jasant sur celui de Bérénice. (Béjo, pas la Reine de Palestine, suivez un peu !)

Courez voir ce film avant que les empêcheurs d'aimer en rond ne s'aperçoivent que la paix mondiale est dans le foutre de cochon et n'en interdisent la diffusion au profit de la banque du sperme, dont seuls les Ovules Génétiquement Modifiés préformatés qu'elle stocke assureront l'humanité standardisée dont rêvent tous les tyrans et les financiers, mais c'est un pléonasme.

A l'heure où l'on coupe les oliviers centenaires pour bâtir des murs de barbelés, Le Cochon de Gaza est un rire d'espérance qui éclate par dessus les frontières imbéciles, un rire qui dégonfle les prophètes et les juges trop prompts à glorifier le sang versé, un simple rire de joie venu d'un pays où les bouffons sont rois.

Ah ! Dieu, que le bonheur serait simple si on n'y prenait garde.

Pégéo, le jour où j'ai failli devenir végétarien.

* The Artist

** in Parlez-moi de vous. votre commentaire

votre commentaire

-

Une femme. Seule. Devant un micro.

L'éclairage tamisé du studio cherche à recréer une intimité factice avec des voix sans visages.

« Parlez-moi de vous ». La voix est chaude, elle sourit. Le sourire passe bien à l'antenne, pas le regard. Les yeux de Karin Viard sont emplis de mélancolie. Celle de l'amour immense qui se déverse en vain dans les cœurs d'à côté.L'héroïne s'occupe des chiens écrabouillés, des chiens abandonnés, de tous les chiens à deux pattes que la vie a maltraités, que personne n'a écoutés. Ils cherchent l'amour, une voix. Ils parlent d'eux, tout le monde les entend, tous ceux d'à côté, jamais ceux qu'il faudrait.

« Parlez-moi de vous ». Nuit après nuit elle répète cette phrase alors qu'elle aimerait tant dire : « Ecoutez-moi. Ecoute-moi. Je t'aime. Je t'aime. Qui es-tu ? Dis-moi que tu m'aimes. »Raconté comme ça, c'est sûr que ça endort.

A côté, même le bavardage insipide des clientes de la charcuterie du cimetière, à l'heure où les cercueils défilent au son de la trancheuse à jambon, sonnent avec plus de clarté, brillant d'une spiritualité joyeuse et débonnaire dont l'homme de lard profite pour leur refiler deux plaques de marbres cernées de couenne rance, mais c'est le quartier qui veut ça.

Heureusement, en temps de crise, le pathos se vend mal, même bio. Le réalisateur le sait.Il change d'optique (il opte pour un Angénieux 28-76 mm à ouverture constante) et l'animatrice quitte le studio en marchant de guingois. Son dos endurci par tant de misère s'éloigne, solitaire et voûté, dans les couloirs déserts de la radio qui endort. (Avec un 24-290 mm c'eût été encore plus fort mais c'est la crise). Au bras déformé de la femme pend une bourriche pleine de lettres d'amours inachevées, de détresses incomprises et d'insultes mal torchées. Elles passeront mieux avec un Picpoul bien frais. Chez elle, la repasseuse d'âme collectionne et classe ces kleenex épistolaires tel un herbier de fleurs maudites, au fond d'un appartement trop grand, trop clair, trop propre pour accueillir vraiment ce rebut de la misère ordinaire.

Jingle et pub : Buvez, éliminez, mouchez votre nez. Ne riez pas, elle reviendra demain. Pour l'instant, faute de mieux, elle caresse son clebs parce qu'il le vaut bien.

Le chien, le vrai, le seul qu'elle ait vraiment trouvé, aimé, adoré, le seul dont l'amour inconditionnel soit à la hauteur de sa soif inextinguible de reconnaissance, veille, silencieux et soumis, aux portes du placard où elle s'enferme pour onaniser sans bruit sur des souvenirs qu'elle n'aura pas.

Et oui, c'est la mode, le roquet est une star. Détenteur exclusif du cœur d'or, il est la valeur refuge d'une humanité en faillite depuis que les subprimes ont achevé de nous tondre en nous laissant à poil.« L'avenir de Paris est à l'Est », s'extasiait Delanoë en lorgnant sur le torse épilé de Poutine. Une fois de plus, une banlieue mal foutue viendra donc au secours des parisiens sans joie, que turlupine en vain une brise menue. Ils ignorent les plaisirs de la bière réchauffée, des chemisettes à carreaux beiges et des radios buissonnières aux accents incorrects (prononcez incorrec'). L'aventurière des ondes thérapeutiques s'y rend alors en douce faire œuvre d'enquêtrice. Suspens !

Les âmes en miettes la gonflent : elle va s'en décharger un tombereau chez les ploucs, il n'y a pas de raison qu'elle soit seule à trinquer.Pierre Pinaud installe alors le classique carré Lubitschien dans une version anti-lacanienne perverse et narcissique. Le chien aime la femme, qui aime sa mère, qui aime son petit-fils adoptif, qui aime la femme, qui déteste sa mère, qui déteste l'animatrice et là ça s'embrouille, parce que le demi-frère de la femme veut coucher avec l'animatrice sans savoir que c'est la même personne, et la mère du petit-fils qui est aussi la femme du demi-frère appelle l'animatrice pour lui demander conseil et je vous jure que c'est vraiment comme ça dans le film, allez-le voir pour le croire.

La madone du confessionnal radiophonique elle-même s'y perd.

Elle se met à aboyer en direct, parce qu'à ce moment-là, en fait, elle pensait à son chien qu'elle a oublié de sortir avant d'aller travailler et qu'elle l'entend geindre dans son cœur gonflé d'émotions incompatibles entre elles, alors il faut que ça sorte. Ouaf, à la fin ! (Et puis c'est vrai que Karin Viard a une jolie poitrine mais c'est dans un autre film alors restons correc').Parlez-moi de vous vous parle de nous. A moi aussi d'ailleurs. C'est l'opéra moderne de nos cris de détresse jamais lancés au monde, de l'amour qui abandonne l'humanité, écœuré et lassé qu'elle s'inflige sans cesse des sévices assassins et s'enfonce sans fin dans ses sanglots désespérants.

A l'instar de la mère qui cache sa honte derrière un masque à oxygène, cet amour étouffe dans nos poitrines étriquées (sauf celle de K.V. dans un autre film), nos cœurs stérilisés et nos voix hypocrites. Il a trouvé un autre maître, plus tendre et plus courageux, plus généreux et moins gourmand. C'est un cabot, un roquet, un clébard. N'importe quel toutou fera l'affaire tant qu'il ne lui manque que la parole.

Parlez-moi de vous, c'est le déclin d'une civilisation qui ne se découvre plus au passage des cercueils, sauf à la charcuterie du cimetière, même si l'hygiène en souffre, parce que pour ces rombières, un amour, aussi mort soit-il, vaut bien qu'on le salue, c'est devenu si rare. Tant pis pour les poux qui tombent dans la cervelle en gelée, de toute façon, ce sont elles qui la mangeront : on n'est pas chez Fauchon, faites pas chier les fauchés.Vous ne pourrez pas voir ce film, il n'est plus à l'affiche, les marchands de bières en bois ont gagné. Alors ?

Alors achetez le DVD ! Parlez à vos voisins ! Embrassez les vieilles tantes qui piquent et les grands-pères qui rotent ! Ecoutez vos parents avant qu'ils ne parlent à Alzheimer, vos enfants avant qu'ils ne vous méprisent, votre chien avant qu'il ne souille le tapis du salon ! Dites-leur « Parlez-moi de vous », avant que ces gens bons ne passent à la machine, celle à décerveler les hommes trop généreux et les femmes trop aimantes.

Ah ! Mon Dieu que c'est triste. Médor vient de me quitter pour une civette abandonnée, pourtant, j'avais fait des paupiettes au ragoût funéraire.

Ça vous ennuie si je vous parle de moi ?

Pégéo, un jour que j'avais oublié Boris.

votre commentaire

votre commentaire

-

La vie est absurde. Il suffit de lire les pages cinéma de l'Equipe pour s'en rendre compte.

Les anges perdent leurs ailes et choient en bordures des aéroports. Maggie la Bouchère tente de fourguer la vache folle qu'elle cuisine en secret mais elle se trompe de date et s'embourbe dans le guano. Du coup les bovins tombent des nues et les Chinois abasourdis vont se retaper en prenant le bon air en Argentine. Sur l'écran d'à côté, Merryl Streep use ses derniers liftings à nous faire croire que la Dame d'Enfer était une lady. C'est fou.Tout ceci serait insensé si le hasard, sans lequel Carlos Gardel chanterait encore Toulouse, n'existait réellement.

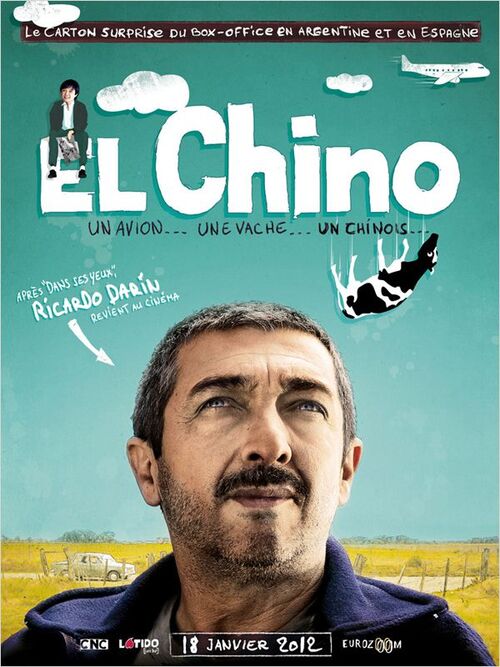

Sebastian Borensztein,réalisateur d'El Chino, croit au hasard. Il s'en sert pour accomplir son œuvre avec une perversité diabolique pleine d'humour. Car si l'homme est naturellement bon, force est de reconnaître qu'il ne rit que du malheur des autres.El Chino est un de ces anges imparfaits qui ne savent pas marcher sur l'eau et il manque de se noyer dès le début quand Dieu, toujours farceur, coule son canot avant qu'il ne pêche par la chair. Pour lui apprendre, on l'envoie étudier la vie des bêtes en Argentine et il tombe à point nommé dans un pays où il n'y a de bon rosbif que saignant.

Le missionnaire céleste, discret jusqu'au mutisme, se contente de babiller des borborygmes incompréhensibles non sous-titrés à seul fin d'attirer la pitié. C'est très malin pour un ange. Il force ainsi les protagonistes à dévoiler leur véritable nature, on ne peut plus sombre. Il devient l'enjeu du tango endiablé que danse un couple infernal, au sein duquel l'amour bute contre l'orgueil et les passions inavouables.Avant que l'ange n'arrive, tout va bien puisque c'est la guerre. Les hommes rient car leur front s'élargit, les femmes pleurent car les arènes sont vides, et les enfants soupirent devant leur assiette vide car le hachis en est encore à la tranchée. Les soldats abreuvent d'un sang impur des sillons infertiles tandis que leurs compagnes font de même à la lune.

Puis, la paix s'abat sur le champ d'honneur et chacun trace de son côté son chemin de joies solitaires. Trente ans passent.

Sous une blouse de quincailler, l'homme, aussi atrabilaire qu'un coq hardi, abrite des œuvres d'art dont il fait le trafic. Il séduit sans le vouloir sa voisine, qui cache difficilement ses activités de spéculatrice laitière sous des lainages informes. Entre les deux amants honteux la tension monte de façon palpable car il est abstinent et elle est infidèle.

El Chino cherche à rétablir l'amour et la sérénité en les convertissant à l'altermondialisme version mai soixante-neuf.

Et c'est là le véritable propos du réalisateur, suppôt d'un humanisme pro-chinois plus subversif que les Confessions de Saint-Augustin, et dont la Dame d'Enfer nous aurait débarrassé d'un seul coup d'Exocet, la lèvre supérieure rigide, en ces temps regrettés où le poids de la morale se mesurait encore en livres.

Borensztein fait partie de cette nouvelle vague de metteurs en scène adeptes de la sobriété heureuse si contraire à l'orthodoxie culturelle du FMI.

A quoi reconnaît-on ces infâmes suborneurs de la classe moyenne occidentale qui remplit les cinémas et les caisses de la Fox ?

Tout d'abord, ils prétendent filmer avec peu de moyens ce qui crée du chômage chez les artistes sans talents qui ne peuvent plus faire de figuration, monter des décors ou grimper aux rideaux.

Ensuite ils usent systématiquement de couleurs fanées, de voitures à la carrosserie mate et de personnages mal coiffés. Cet esthétisme nostalgique des années '60, déjà à l’œuvre dans Le Havre, est un rejet clair des valeurs fondatrices de notre démocratie moderne, dont les lumières fluorescentes et les parures dorées s'étalent sensuellement sur les peaux satinées des femmes-objets irréelles de sexualité débordante offertes dans les pages de Voici.

Enfin, ces gens-là n'aiment pas les chiens donc ils détestent leurs meilleurs amis. Dans El Chino, pas un cabot si ce n'est un Pékinois filmé par erreur dans l'arrière-cuisine d'un restaurant cantonnais.

Le cinéaste sinophile est cynophobe. Tout est dit.L'intrigue elle-même est trop confuse pour être honnête.

Les relations complexes entre les personnages et l'utilisation abusive d'un langage codé rendent le récit parfois difficile à suivre. Par instant, cela ressemble à l'histoire de gens ordinaires qui aident un pauvre immigré, comme dans un film de Ken Loach ou d'Aki Kaurismäki. C'est touchant mais trop réaliste pour qu'on y croit.Heureusement, le cinéaste assume son attirance enfantine pour les mamelles en tous genres ce qui nous fait bien rire.

Quand il ne filme pas Muriel Santa Ana en train d'offrir à son amant une affolante poitrine, qui justifierait à elle seule qu'on reprisse les Malouines sabre au clair, c'est qu'elle papouille lascivement les pis d'une vache sous les yeux exorbités de Ricardo Darin, le regard langoureux et les lèvres carmines entrouvertes sur des félicités soixante-huitarde.

Ah les vaches ! me direz-vous.

Par les cornes du Diable ! répondrai-je, que sont-elles devenues ?

Objets d'une guerre économique qui se déroule en coulisse et que les chinois gagneront car ils ont des cols Mao, elles observent tranquillement les hommes en ruminant les pensées parfumées qui fleurissent en hiver, depuis que L'Equarisseuse de Londres fouette d'autres chats en Enfer.La véritable tendresse du cinéaste va à ces animaux au regard grave et tendre, ces êtres au cœur pur et sincère, qui se sacrifient pour que l'homme ait la force de tirer au canon quand sa belle ne l'est plus. Devant sa caméra, leurs cils, plus longs qu'une extase tantrique, balayent amoureusement un œil humide de bonté absolue, dans lequel se reflète, parfois, lorsque les militaires s'en mêlent, le sourire incrédule d'une vierge en robe de soie verte, quand elle voit fondre sur elle les cornes assassines d'un Minotaure sans parachute.

Comme dit sobrement Ignacio Huang qui maîtrise mieux le Mandarin que l'Alexandrin :

Elles pleurent parfois sur l'absurdité des hommes.

Leurs pupilles scintillent de mille éclats stellaires.

Les étoiles qu'en séchant leurs douces larmes libèrent

Inondent le ciel de rêves et un amour prend forme.El Chino n'est pas que le fantasme gourmand d'un réalisateur endoctriné. Il propose une véritable réflexion politique et pose la question de l'avenir de l'humanité à l'heure où chacun compte ses clous.

Au-delà du machiavélisme des protagonistes, il suggère avec subtilité qu'un regard même bridé vaut bien toutes les conquêtes du monde, qu'une main tendue en dit plus qu'un discours à l'ONU, que les peintures naïves sont des armes imparables et que les forets anglais au carbure de tungstène ne seront jamais assez solides pour entamer le cœur d'or d'un quincailler argentin, aussi grincheux et solitaire soit-il.

Courez voir ce film en V.O. La subversion sous-titrée réchauffe les cœurs, rafraîchit les idées et secoue les zygomatiques. C'est plus sain qu'un rosbif au prion.

Pégéo, entre le gel et la débâcle.

votre commentaire

votre commentaire

-

En ce moment, le passé est de retour.

Du moins au cinéma.Après la nostalgie muette de The Artist*, Le Havre étale les couleurs fanées des années 6o' sur une vraie pellicule argentique pleine de rayures, nuances fragiles aussi reposantes qu'une nef romane à la voute de laquelle s'accrochent quelques fragments de peinture à la chaux, semblables aux malicieux sourires qu'un clown désespéré adresse aux illusions perdues de notre humanité d'antan.

Ames sensibles abstenez-vous ou votez Le Pen car ce film est raciste. Pas trop, juste un peu, juste ce qu'il faut pour rester humain et garder sa dignité.

Comme le titre l'indique faussement, c'est l'histoire d'une cancéreuse yougoslave. Ou finlandaise. Enfin d'un de ces pays qui n'existent que pour embêter la Russie.

Elle retrouve Pierre Etaix à l'hôpital après l'avoir quitté 50 ans plus tôt, Soupirant sur un quai de gare.

L'histoire s'arrête là, au bout d'un quart d'heure, car on n'a pas le droit de filmer dans les hôpitaux, sauf pour tuer le temps, qui est l'ennemi de la maladie sans laquelle les médecins ne pourraient s'amuser. De toute façon, le héros a été assassiné dès la première séquence, si vite que la caméra n'a pu le suivre et qu'il trépasse hors cadre ce qui est très frustrant et laisse espérer un rebondissement qui ne viendra pas. Dès lors, pourquoi s'ennuyer ?S'ensuit un docu-fiction cynique et enjoué sur les divertissements pervers du troisième âge au purgatoire des années qui s'arrêtent de compter. Dans ce véritable havre de paix (d'où le titre, l'action se déroulant en fait à Novossibirsk ; la preuve, il n'y a ni chat ni crème à fouetter contrairement à la Normandie), ces vieux indécis hésitent en permanence entre le paradis et l'enfer, la collaboration ou la résistance, vivre ou mourir mais peu importe, ils sont les seuls que ça amuse. Les autres sont partis.

En effet, depuis qu'on y a reconstruit la gare en style post-germanique, Le Havre meurt et ne se rend pas à l'évidence de la modernité. Le temps s'y est arrêté et ne passe plus, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes de cette ville, brillamment illustré par l'usage systématique des plans fixes sur les regards immobiles et perdus des protagonistes.Une bande de retraités, qui devaient déjà l'être sous Pompidou, s'évertue à rendre chèvres une chienne et un gamin en les obligeant à jouer à cache-cache dans les lieux les plus improbables. L'enfant est noir, ce qui de nos jours est une performance, d'autant plus qu'il a passé la douane et l'église sans se faire tirer. La chienne est rousse, comme Lassie mais avec moins de mordant.

Elle cherche désespérément le mioche, passé tel Moïse du berceau familial (un container, nous sommes en Sibérie) à l'eau glacé de l'Ob, puis au cagibi. Les potaches sénescentes le dissimulent tour à tour dans une armoire (facile!), dans un hôpital (tricheurs, c'est interdit aux animaux comme aux caméras !), l'arrière-cour d'une boulangerie, la boîte à cirage du mari de la cancéreuse et finalement dans une cale de chalutier humide, étouffante et qui sent l'Angleterre.Les vieux continuent de soigner leur ostéoporose au calva d'os, le gamin pleure et la chienne fait une dépression.

Là, le film devient insoutenable de cruauté et d'invraisemblance. C'est une honte de traiter ainsi les animaux. La torture psychologique n'a pas été inventée pour les chiens, mais uniquement pour les humains et à la rigueur les réfugiés. C'est en effet pour eux un moyen pratique et économique de se faire psychanalyser à l’œil.

Heureusement un esprit sain, (ou vice versa, on ne sait jamais avec ces gens-là) veille sur la communauté. Délaissant un instant l'amusante lecture de Géhanix chez les Gaulois**, il souffle à l'oreille de la police quelle infamie se perpétue dans la vieille ville. Souffler n'est pas jouer et le commissaire le prend au sérieux.

Brave homme quoique français, le poulet prend la chienne sous son aile et la débarrasse de son addiction au petit noir grâce à la thérapie dite « de la demande d'asile » dont l'efficacité n'est plus à démontrer depuis que le Dr. Hortefax l'a testé pour vous car il le vaut bien.

Le malheureux enfant est évacué outre-manche dans le pays du tiers-monde le plus proche car il a atteint la date limite d'utilisation. Cette dénonciation radicale du cynisme consommateur des survivants de la dernière est une bouffée d'air frais dont la légèreté printanière soulage nos cœurs de la langueur monotone qui les berce depuis l'automne.

Pour pénitence, les vieux doivent écouter sans broncher les machouillis de yaourt d'un rocker nain rongé d'arthrose, avec leur sonotone réglé sur Max bien que le chanteur s'appelle Bob. La rédemption par la souffrance, adage capitaliste par Excellence, prend ici tout son sens chrétien.

La cancéreuse valaque guérit miraculeusement mais trop tard, elle a été nationalisée par le chirurgien et on ne peut plus s'en débarrasser.

Les couleurs continuent de se faner dans les embruns rougis par un soleil si bas qu'il faut lui pardonner, Le Havre peut reprendre le cours de son temps à jamais immobile.La palette picturale du réalisateur francophile nous étonne une fois de plus. Elle nous entraine dans un univers désuet et enchanté dont l'anti-fluorescence souligne la bienfaisante douceur.

La modernité s'exprime uniquement à travers les symboles chaleureux du pouvoir, l'argent et la police, ce qui laisse peu de doute sur l'orientation libérale de l'auteur rennophage.On soulignera la qualité des acteurs, tous pensionnaires de l'Hospice Saint-Sauveur-des-Morues. Leur diction particulière imposée par l'usage de dentiers cinégéniques peut déconcerter mais on s'habitue, sauf pour le chien qui couine en Fa mineur. Ceci est très désagréable et fait grincer les dents des spectateurs. Dans une salle pleine, on n'entend plus ronfler son voisin.

La chienne est interprétée par Laika, une star soviétique sur le retour mise en orbite à la fin des années cinquante puis laissée à son triste spoutnik avant d'être redécouverte en laisse au milieu des chiens. (Pas de contrepèterie, restons corrects.)

Allez voir ce film avant qu'on ne l'interdise. Personne ne peut rester insensible à cet hymne à la résistance des quatre saisons, des métiers oubliés, des comptoirs de formica et des rues sans voiture.

Mon Dieu, que la mer est belle quand souffle, entre le ciel changeant de nos âmes d'enfants et les vagues infinies de nos vies éternelles, le grand vent de la liberté, porté, depuis les rives lointaines des fleuves aux sources perdues, par le don sans raison de la fraternité à nos frères en souffrance, dans cette égalité des cœurs, des corps et des imperfections, qui constitue la seule propriété de notre humaine conscience.

Pégéo, 1er jour de grand froid.

* The Artist, voir critique du 29 pluviôse.

** Gehanix chez les Gaulois, Collectif, Editions du Nain, Paris, 2011.

votre commentaire

votre commentaire

-

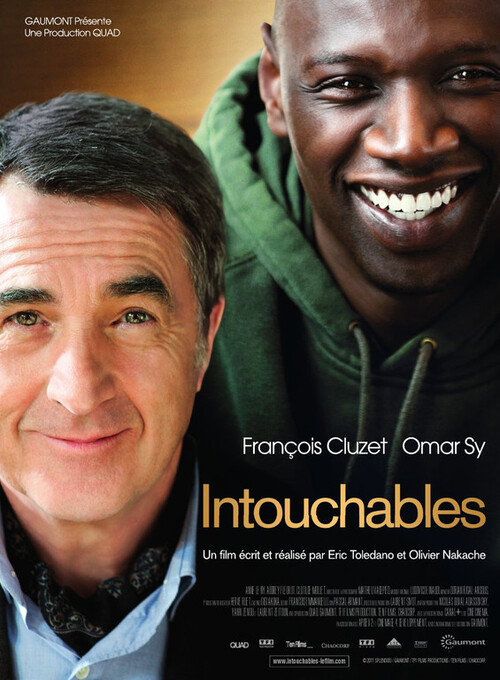

Intouchables est une fable sur l'impunité de l'arrivisme financier.

Contrairement aux Rougon-Macquart, dont le réalisme zolien correspondait aux paysages en noir et blanc de l'époque, les réalisateurs assument totalement leur approche par l'invraisemblance, l'impossible ou l'absurde. Un parti-pris touchant parfois à la science-fiction sociologique.

« Ne croyez pas les faits ! » semblent-t-ils nous dire dès les premières images d'une course effrénée dans un Paris tout propre, « Attachez-vous aux symboles ! ». Dès lors, il n'y a qu'à se laisser envoûter et le véritable propos devient lumineux : Pourquoi et comment les salauds arrivent-ils à s'entendre pour arnaquer les braves gens, malgré les entourloupes qu'ils se concoctent entre eux ?Les conventions du conte étant en place, tout est permis pour construire des situations extrêmes avec l'assurance que le spectateur y adhérera.

Personne ne s'étonne donc de voir un jeune noir de banlieue au chômage (triple pléonasme), mais qui s'en tamponne l'ASSEDIC avec le bonnet parce que c'est la coutume dans son quartier, squatter subitement, et sans intervention immédiate de la BAC, un hôtel particulier du XVIème, simplement parce qu'il le vaut bien. La cruauté de l'arriviste est ici clairement soulignée par l'importance donnée à la baignoire, qui semble tout droit sortie des surplus de la rue Lauriston. D'ailleurs il roule en Maserati, la marque fétiche de Bonny. Heureusement, il est noir bien qu'à jeun, ce qui passe mal dans la Marine, c'est bien fait.

Personne ne s'étonne non plus de voir un riche quinquagénaire acariâtre piloter par simple télépathie une voiturette de golf customisée dans son appartement transformé en circuit 24. Il y reste d'ailleurs scotché pendant tout le film, ce dont nul ne s'émeut car cet ignoble personnage cite Baudelaire (ou Verlaine, on ne sait plus, avec leurs cheveux longs ils se ressemblent tous) à tour de bras, à seule fin d'humilier ceux qui préfèrent le classicisme rabelaisien. Cet homme hait son prochain, même si son prochain est une femme. Il semble aussi ne pas piffer les chiens, remarquablement absents de cette histoire. Le cynophobe est donc misanthrope et mauditphile. Tout est dit.

Qu'il reste donc vissé sur son trône à roulettes ! Cela lui sied, car lui aussi, il l'a bien mérité.Par le plus grand des hasards (ce grand catalyseur des paraboles), les logis des deux requins communiquent, ce qui facilite l'échange de jolies filles et étend le domaine de lutte. S'ensuit une compétition effrénée pour la possession de la voiture de fonction de l'aide à domicile du vieux (symbole de la rapacité insatiable des nantis), entrecoupée d'arnaques rocambolesques qu'ils montent ensemble au détriment des masses laborieuses.

Parmi elles, l'escroquerie au faux tableau, le racket d'un apprenti boulanger, ou le chantage sur des lesbiennes à faux cils prouvent à quel point ces requins de la finance sont marteau.

Au delà de l'invraisemblance de leur relation, l'affrontement au rasoir de ces deux âmes sombres, jalouses et torturées, nous entraîne dans les arcanes démoniaques des puissants qui nous manipulent en ricanant de notre servile pusillanimité.Omar Sy est incroyable de férocité perverse et de méchanceté gratuite, surtout quand il plisse les yeux parce que ça lui fait une croix satanique sur le haut du front. Jamais son visage de marbre funéraire ne sourit. Sa démarche hiératique à la limite de la raideur impressionne de dignité, de froideur et de puissance méphistophélique.

C'est sans doute le comédien le plus angoissant de sa génération.François Cluzet, extraordinaire, arrive à se mouvoir par la seule force de sa pensée, et à nous émouvoir par la seule expression de son nez, sans grimacer ni bouger les oreilles.

C'est un véritable tour de force artistique. Jusqu'ici, il n'y avait que les Inuits engoncés dans leurs Anoraks en peau d'éléphant* pour y arriver, mais ils n'ont pas le choix car par grand froid ils ne peuvent plus sortir que leur appendice nasal pour communiquer en groupe.

Le regard glacé, le verbe haut, le menton agressif et les lèvres gercées, l'acteur distille une atmosphère maléfique qui nous prend immédiatement aux tripes. (Oh, seins doux ! a-t-on alors envie de susurrer à sa voisine, tant la chaleur maternelle nous manque).

C'est sûrement le comédien le plus souple de sa génération.L'affrontement entre ces génies du mal et de l'avidité est effrayant. Il emporte tout sur son passage, y compris le pur amour de Joséphine, les rêves de voltige à plusieurs et la musique de chambre d'Alain Berlioz. Nul dans leur entourage ne peut résister. Peu importe que le petit frère tombe dans la drogue et que la fille glisse dans le stupre, leur combat se poursuivra jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un pour déguster les langoustes au casino de Veules-les-Roses. Face à eux, même la police est impuissante bien qu'elle ne manque pas de cons pour s'entraîner.

Oui, cette fable particulièrement noire est celle de la finance gangrénant le monde, celle du renversement insoutenable des valeurs humanistes, de la méfiance et de la cupidité qui auront raison des être simples et pacifiques que nous sommes si les sans-culottes ne brandissent de nouveau la Justice dans toute sa rigidité.

La réalité est trop atroce pour être crue et c'est le four assuré si l'on n'en passe par le conte et la parabole pour ouvrir les yeux du spectateur muet depuis qu'il se prend pour un artiste. L'exercice est périlleux à l'heure de la télé-réalité mais la réussite d'Eric Toledano et Olivier Nakache est magistrale. Lorsque le cynisme confine à la farce, nous baissons naturellement la garde dans un ricanement et là, brusquement, la catharsis s'empare de nous. Nous réagissons enfin face à l'hydre spéculationniste et crions tous ensemble : Hessel ! Hessel ! Hessel !

Le film s'appelle Intouchable et nous en sortons Indignés.

Indignés mais joyeux ! Nous voici gonflés d'une dignité retrouvée, remplis d'espoir, de fraternité, d'amour pour la vie, l'homme, la femme et les chiens, prêts à être bons et généreux avec le premier trader venu quand le salaud part à la City.Et si, à la sortie, Marine est là, aspirant nos humeurs réjouies, nous n'oserons plus la toucher que notre compassion dédaigneuse et sincère. Nous lui dirons : « Relève-toi, vas voir ce film, laisse-toi prendre par les personnages et rejette la haine qui salit ta bouche. Ainsi tu comprendras que la finance appauvrit et que la différence enrichit ».

La fable est rude mais elle le vaut bien. C'est un véritable antidote à la peur. Si vous n'avez déjà vu ce film, courez-y. Tout le monde ne peut en faire autant.

Pégéo, le premier jour que le rouge-gorge a mangé de la graisse de canard.

* Il s'agit des éléphants de mer, je vous ai bien eus, il n'y a pas de gag à cet endroit.

votre commentaire

votre commentaire Suivre le flux RSS des articles

Suivre le flux RSS des articles Suivre le flux RSS des commentaires

Suivre le flux RSS des commentaires

La réalité est la face cachée de l'absurde

Twitter

Twitter del.icio.us

del.icio.us Facebook

Facebook Digg

Digg Technorati

Technorati Yahoo!

Yahoo! Stumbleupon

Stumbleupon Google

Google Blogmarks

Blogmarks Ask

Ask Slashdot

Slashdot